心療内科症状

異常な高揚感で眠らずに活動

「異常なほどエネルギーに満ち溢れている」「何日も寝なくても平気な感覚がある」「次々と新しいアイデアや計画が浮かび、止まらない」

このような過剰な高揚感や活動亢進は、双極性障害(躁うつ病)の躁状態や軽躁状態を示す可能性があります。一時的な気分の高まりとは異なり、これらの症状は日常生活や対人関係に支障をきたし、時に危険な判断や行動につながることがあります。適切な評価と治療により、症状の安定化と生活の質の向上が期待できます。

1.異常な高揚感と過活動の主な原因

- 精神疾患関連

- 双極Ⅰ型障害:重度の躁状態(躁病エピソード)を特徴とする

- 双極Ⅱ型障害:軽躁状態と抑うつ状態を繰り返す

- 循環気質型:軽度の気分の上下を繰り返す

- 統合失調感情障害:統合失調症と気分障害の特徴を併せ持つ

- 薬剤誘発性の躁状態(抗うつ薬による転躁など)

- 身体疾患関連

- 甲状腺機能亢進症

- 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)

- 脳炎や髄膜炎

- 側頭葉てんかん

- 多発性硬化症

- 脳腫瘍や脳外傷後の症状

- 薬物・物質関連

- 覚醒剤、コカイン、MDMAなどの濫用

- ステロイド薬の副作用

- 抗パーキンソン病薬の過剰投与

- 抗うつ薬による転躁

- カフェインの過剰摂取

- アルコールの過剰摂取(一部の人)

- 環境・生活習慣要因(誘因)

- 極度の睡眠不足や睡眠リズムの乱れ

- 強いストレスや生活上の大きな変化

- 季節の変化(特に春から夏にかけて)

- 時差や生活リズムの急激な変化

- 過度の仕事や活動によるオーバーワーク

2.躁状態・軽躁状態の特徴と表れ方

- 気分・感情面の特徴

- 異常な高揚感や多幸感

- イライラや攻撃性の増加

- 気分の易変性(急に怒りっぽくなるなど)

- 過度の自信や楽観性

- 誇大感(自分の能力や重要性の過大評価)

- 共感性の低下

- 抑制の欠如や羞恥心の減少

- 思考・認知面の特徴

- 思考奔逸(考えが次々と浮かぶ)

- 注意散漫や集中力の低下

- 判断力の障害(リスクの過小評価)

- 目標指向性の増加(次々と新しい目標や計画)

- 創造性の過剰な高まり

- 誇大な計画や非現実的な目標設定

- 被害念慮や関係念慮(重症例)

- 行動面の特徴

- 活動量の著しい増加

- 多弁(普段より話す量が増える)

- 睡眠欲求の減少(数時間の睡眠でも疲れを感じない)

- 衝動的な行動(過度の浪費、無計画な旅行など)

- 危険行為への関与(無謀な運転、薬物使用など)

- 過度の社交性や親密さ(通常の境界線を超える)

- 性的関心や活動の増加

- 身体面の特徴

- エネルギーレベルの持続的な上昇

- 疲労感の欠如

- 食欲の変化(増加または減少)

- 身体の落ち着きのなさ(絶えず動いている)

- 感覚の鋭敏化

- 身体的耐久力の錯覚的な増加

- 体重減少(活動過多や食事摂取減少による)

- 躁状態と軽躁状態の違い

- 躁状態:生活機能に重大な支障をきたし、入院が必要な場合も

- 軽躁状態:機能障害は比較的軽度で、入院を要さないことが多い

- 躁状態では精神病症状(妄想や幻覚)を伴うことがある

- 軽躁状態では本人が「調子が良い」と感じ、問題を認識しにくい

3.異常な高揚感と過活動が与える影響

- 日常生活への影響

- 睡眠不足による身体的消耗

- 過度の活動による疲弊

- 日常的な責任の遂行困難(仕事、家事など)

- 経済的問題(衝動買い、浪費、投資の失敗など)

- スケジュール管理の混乱

- 生活リズムの崩壊

- 身体的健康の悪化(食事や休息の減少)

- 対人関係への影響

- 親密な関係の緊張や破綻

- 社会的境界線の侵犯による対人トラブル

- 攻撃性増加による人間関係の摩擦

- 周囲を疲弊させる過度の関わり

- 周囲からの誤解(「単に元気なだけ」と見られる)

- 職場や学校での関係性の悪化

- 支援の拒否による孤立

- 心理的影響

- 躁状態後の抑うつへの転換リスク

- 自己認識と現実のギャップによる混乱

- 行動の結果に対する後悔や罪悪感(躁状態後)

- 自尊心の不安定化

- 自己コントロール感の喪失

- 慢性的な気分不安定の進行

- 再発への不安

- 長期的・重大な影響

- 職業的機能の低下(解雇、休職など)

- 経済的破綻(債務、破産など)

- 法的問題(衝動的な違法行為)

- 健康被害(事故、薬物使用、性的リスク行動など)

- 対人関係の永続的な損失

- 自尊心や自己価値感への長期的ダメージ

- 双極性障害の経過悪化(エピソードの頻度増加)

4.周囲の方ができるサポート

- コミュニケーションの工夫

- 落ち着いた態度で接する

- 短く明確な言葉で話す

- 対立や議論を避ける

- 批判や否定的なコメントを控える

- 冷静かつ一貫した対応を心がける

- 現実的な話題に焦点を当てる

- 過度の約束や同意を避ける

- 環境調整とサポート

- 刺激を減らした環境づくり(音、光、人の少ない環境)

- 規則正しい生活リズムの維持を促す

- 睡眠のサポート(静かで暗い環境の確保)

- 危険行動からの保護(運転、財布の管理など)

- 重要な決断を先延ばしにするよう提案

- 必要に応じて活動量を制限する手助け

- カフェインやアルコールの摂取制限の提案

- 受診の促し方

- 非批判的な態度で受診を提案する

- 「調子が良すぎる」ことの医学的な側面を説明

- 具体的な困りごとに焦点を当てる

- 以前の受診歴がある場合はそれを思い出してもらう

- 「体調確認」など受け入れやすい枠組みで提案

- 可能であれば、信頼関係のある医療者に連絡

- 受診に付き添う意思を示す

- 危機時の対応

- 自身の安全を第一に考える

- 落ち着いた態度を維持する

- 刺激を減らし、静かな環境に移動を促す

- 危険行動のリスクがある場合は専門家や緊急サービスに連絡

- 対立を避け、同意できる部分に焦点を当てる

- 具体的で実現可能な選択肢を提示する

- 強制的な対応は最終手段として考える

- 家族自身のケア

- 自分自身の休息と健康を大切にする

- 過度の責任を感じすぎない

- 家族会や自助グループとつながる

- 自身の限界を認識する

- 適切な距離感を保つ

- 専門家からのサポートを求める

- 長期的な視点を持つ

5.いつ専門家に相談すべき?

- 高揚気分や活動量の増加が数日以上持続している

- 睡眠時間が著しく減少しているが、疲れを感じない

- 通常ではしないような衝動的行動がある(過度の浪費、危険行為など)

- 考えや話が飛躍し、普段より早口になっている

- 誇大的な考えや非現実的な計画が目立つ

- 易怒性が増し、イライラや怒りが頻繁に表れる

- 社会的・職業的機能(仕事、学業、家庭生活)に支障が出ている

- 家族や周囲の人が明らかな変化を感じている

- 自傷他害のリスクがある

- 以前に双極性障害と診断されたことがある

早期の専門的評価と介入により、症状の悪化を防ぎ、より効果的な治療が可能になります。

6.診察・評価で何がわかる?

- 精神医学的評価

- 気分状態の詳細(高揚感の程度、持続時間など)

- 活動量や行動の変化

- 睡眠パターンの変化

- 思考や言語の特徴(思考奔逸、多弁など)

- 精神病症状(妄想など)の有無

- 過去の気分エピソードの既往

- 自傷他害のリスク評価

- 病識の程度(自身の状態への認識)

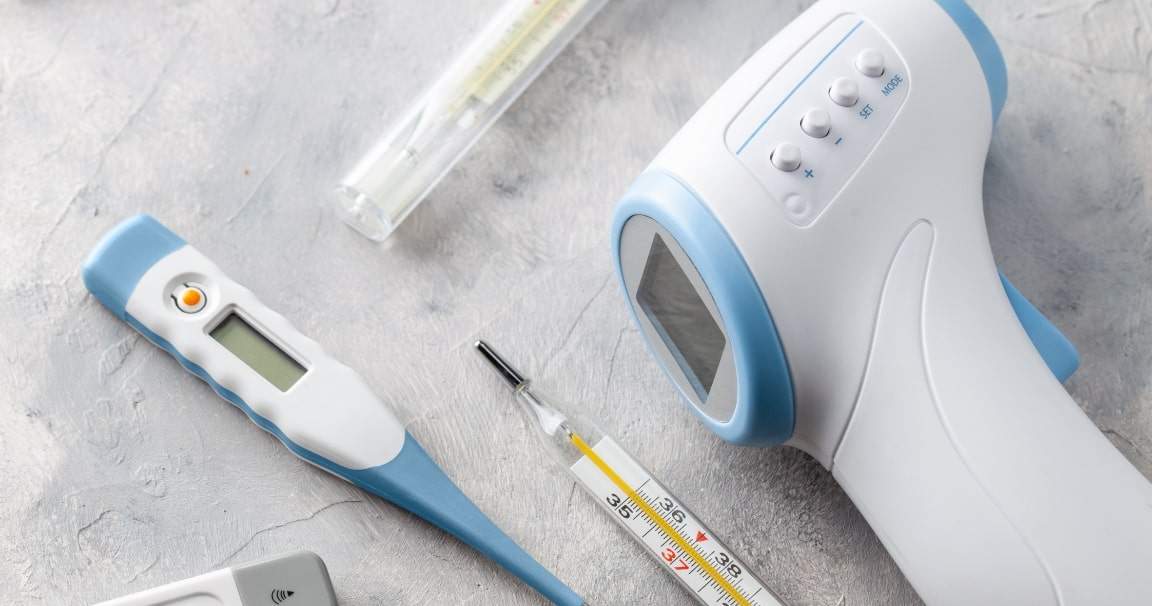

- 身体的評価

- バイタルサインのチェック

- 身体疾患(甲状腺機能亢進症など)の除外

- 薬物やアルコールの影響評価

- 栄養状態や身体的消耗の評価

- 薬剤の副作用や相互作用の確認

- 心理社会的評価

- ストレス要因や生活上の変化

- 社会的サポートの状況

- 職業的・社会的機能への影響

- 家族の対応能力と負担

- 治療への動機づけと障壁

- 鑑別診断

- 双極Ⅰ型障害(躁病エピソード)

- 双極Ⅱ型障害(軽躁エピソード)

- 循環気質型

- 薬物誘発性躁状態

- 統合失調感情障害

- 甲状腺機能亢進症などの身体疾患

- 薬物・アルコール使用による状態

7.すみだ両国まちなかクリニックでのサポート

すみだ両国まちなかクリニックでは、異常な高揚感や過活動でお悩みの患者さんに対し、以下のような診療を行っています。

- 丁寧な問診と評価

- 症状の詳細な聞き取り

- 過去の気分エピソードの確認

- 症状の経過と誘因の評価

- 身体疾患の可能性の確認

- 薬物やアルコールの影響評価

- リスクアセスメント

- 生活状況や社会的サポートの確認

- 基本的な検査

- 血液検査(甲状腺機能、電解質など)

- 身体的健康状態の確認

- 必要に応じた追加検査

- 初期対応と治療

- 症状の重症度に応じた対応

- 必要に応じた薬物療法

- 気分安定薬の適切な選択と調整

- 抗精神病薬の併用(必要な場合)

- 睡眠改善のための薬剤(短期的使用)

- 生活リズムの調整サポート

- 睡眠・覚醒リズムの正常化

- 活動量の適切な調整

- ストレス管理と刺激調整

- 心理教育(患者さんと家族)

- 双極性障害のメカニズムと経過

- 再発兆候と対処法

- 治療継続の重要性

- 専門医療機関との連携

- 重度の躁状態で入院治療が必要な場合は、精神科病院へのご紹介

- 複雑な症例や診断が難しい場合は、専門医療機関へのコンサルテーション

- 心理社会的支援が必要な場合は、適切な社会資源との連携

- 急性期が落ち着いた後の継続的なフォローアップ体制の構築

- 長期的な管理とサポート

- 薬物療法の継続と調整

- 定期的な症状評価と再発予防

- 生活リズムの安定化サポート

- ストレス管理と対処法の強化

- 家族への支援と教育

- 社会機能の回復支援

- 長期的な経過のモニタリング

異常な高揚感や過活動の状態は、適切な評価と治療により、多くの場合安定化が可能です。すみだ両国まちなかクリニックでは、急性期の症状安定から長期的な再発予防まで、患者さん一人ひとりの状況に合わせた診療を提供し、必要に応じて適切な専門医療機関との連携を行っています。

8.まとめ

- 異常な高揚感や睡眠欲求の減少を伴う過活動は、双極性障害の躁状態や軽躁状態の可能性がある

- これらの症状は、気分・思考・行動・身体面に様々な特徴的な変化をもたらす

- 放置すると日常生活や対人関係に深刻な影響を与え、時に危険な判断や行動につながることがある

- 周囲の方は、落ち着いた対応と環境調整を心がけ、適切な受診を促すことが重要

- 症状が数日以上持続する場合や日常生活に支障をきたす場合は、専門家への相談が必要

- すみだ両国まちなかクリニックでは、丁寧な評価と初期対応を行い、必要に応じて専門医療機関との連携を行う

異常な高揚感や過活動でお悩みの方やそのご家族は、一人で抱え込まず、ぜひ専門家にご相談ください。適切な治療と支援により、症状の安定化と生活の質の向上が期待できます。